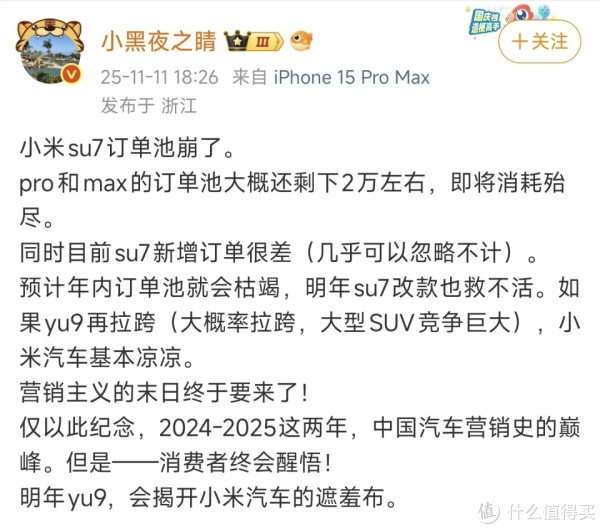

近日,微博博主“小黑夜之睛”的一则言论引发热议,其断言小米SU7订单池即将耗尽、后续车型YU9大概率拉胯,宣称“小米汽车基本凉凉”。这番观点将小米汽车推向舆论风口,一边是“营销主义末日”的唱衰声,一边是市场对新品的期待,小米汽车的真实处境究竟如何?

回顾小米SU7的上市历程,其曾创下现象级的订单成绩:开售4分钟大定破万,24小时订单量达88898台,7天大定超10万,锁单量一度突破4万单,上市初期甚至出现36周的等车周期,成为2024年新能源市场的“流量顶流”。但博主指出,目前SU7的Pro和Max版本订单池仅余2万左右,新增订单几乎可以忽略不计,预计年内便会枯竭,即便明年推出改款也难以挽回颓势。这一说法并非空穴来风,此前SU7 Ultra曾因性能阉割、虚假宣传争议陷入信任危机——上市时宣称1548匹马力,后续OTA更新却限制为900匹,4.2万元的碳纤维前舱盖被实测为无导流功能的装饰件,导致大批车主集体维权,部分用户提出退车诉求。

而关于小米YU9的前景争议,核心集中在市场竞争与产品定位两大维度。博主认为,大型SUV市场竞争激烈,YU9大概率会“拉胯”,但这一判断似乎忽略了市场现状与产品潜力。当前30-40万级新能源大型SUV市场虽有问界M9、昊铂HL、蔚来ES8等强势竞品,但行业数据显示该细分市场品牌密度较低,仍存在增长空间。

从已知信息来看,YU9定位旗舰级增程SUV,内部代号“昆仑”,车身长度超5.3米,轴距达3.2米,提供6座或7座布局,直接对标理想L9等热门车型。动力方面,其搭载1.5T增程器与双电机系统,0-100km/h加速约5秒,纯电续航可达200km,综合续航有望突破1500km,还支持800V高压快充,15分钟可补充300km续航,精准命中家庭用户的里程焦虑痛点。

更重要的是,小米汽车已积累一定市场基础,此前YU7上市3分钟订单破20万的成绩,证明其品牌号召力仍在。考虑到30万以上大型SUV市场的家庭用户对“一车多用”需求持续攀升,YU9的大空间、长续航属性恰好契合这一趋势,若定价策略合理,未必不能跻身销量前三,甚至冲击细分市场冠军。

不可否认,小米汽车确实面临挑战:SU7的质量争议需要时间修复品牌信任,互联网营销思维与汽车工业规律的磨合仍在继续,YU9也需应对增程技术路线的市场偏见。但简单以“订单枯竭”“车型拉胯”判定其“凉凉”,显然过于片面。小米SU7的早期订单红利消退是行业常态,而YU9作为首款增程车型,补齐了小米在能源形式上的短板,其10万辆的年产能规划也显示出小米对该车型的信心。

消费者或许会从“营销狂欢”中冷静,但最终评判产品的核心仍是产品力与性价比。小米汽车能否摆脱争议,关键在于能否解决SU7的品控问题,同时让YU9的实际表现匹配市场期待。这场关于订单、质量与新品的博弈尚未落幕,在新能源市场格局不断重塑的当下,过早给小米汽车下“凉凉”的定论,显然为时尚早。

博星优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。